の作業記録

準備を進める月曜日

- 作業記録の共有

- メルマガ+ツイート

- メルマガ+ファイル準備

- Textbox+週番号のズレを直す

- 考え事の整理

- ブックカタリスト+メモの準備

- BextEditor+ブラウザバックのfix

- 考え事を一覧してみる

- 各種日課

- 一日一英文

- 集中的読書

- 断片からの創造

- 英語読書

9:00

おはようございます。今日はもろもろの準備です。

publish:立派なノウハウはどこから生まれてくるのか / Cosenseでの日々のメモ / 面白がりの弊害|倉下忠憲

メルマガ:

まずはファイルの準備を。

* * *

ひとまずファイルの準備はできました。書くことも少し決めました。

Textbox:

今日の朝一で書き込んだ今週の目標を、Textboxのdiary.jsonに書き込むこと自体は成功していましたが、週番号がずれています。直しましょう。

week.mdの方は、week36-2025.mdが作成されているので、そのナンバリングシステムを拝借できればうまくいきそうです。

* * *

いや、違いますね。week36-2025.mdは、「先週へ」の書き込みです。だからそもそも週番号がずれています。isocalendarで作る週番号と、diary.jsonの週番号がそもそもズレているのでしょう。

* * *

diary.jsonでは、最初に出てきた月曜日の一つ前に週ノートを追加するようにしていて、そこでisocalendarのナンバリングとズレているのでしょう。

そのやり方でも別に問題はないのですが、「日付から週番号を探す」ということが非常にやりにくいです。むしろ、月曜日の日付から探して、一つ前の項目を、というやり方の方が今のスタイルではよいでしょう。

ひとまず今年一杯は、単純に週番号を-1する操作でごまかしておきます。で、手動でdiary.jsonの中身を編集しておきましょう。

OKです。

考え事の整理:

考え事がいろいろとっちらかっているので、それを整理します。

* * *

現状デスクトップにはいくつかのmdファイルがあり、そのうちの

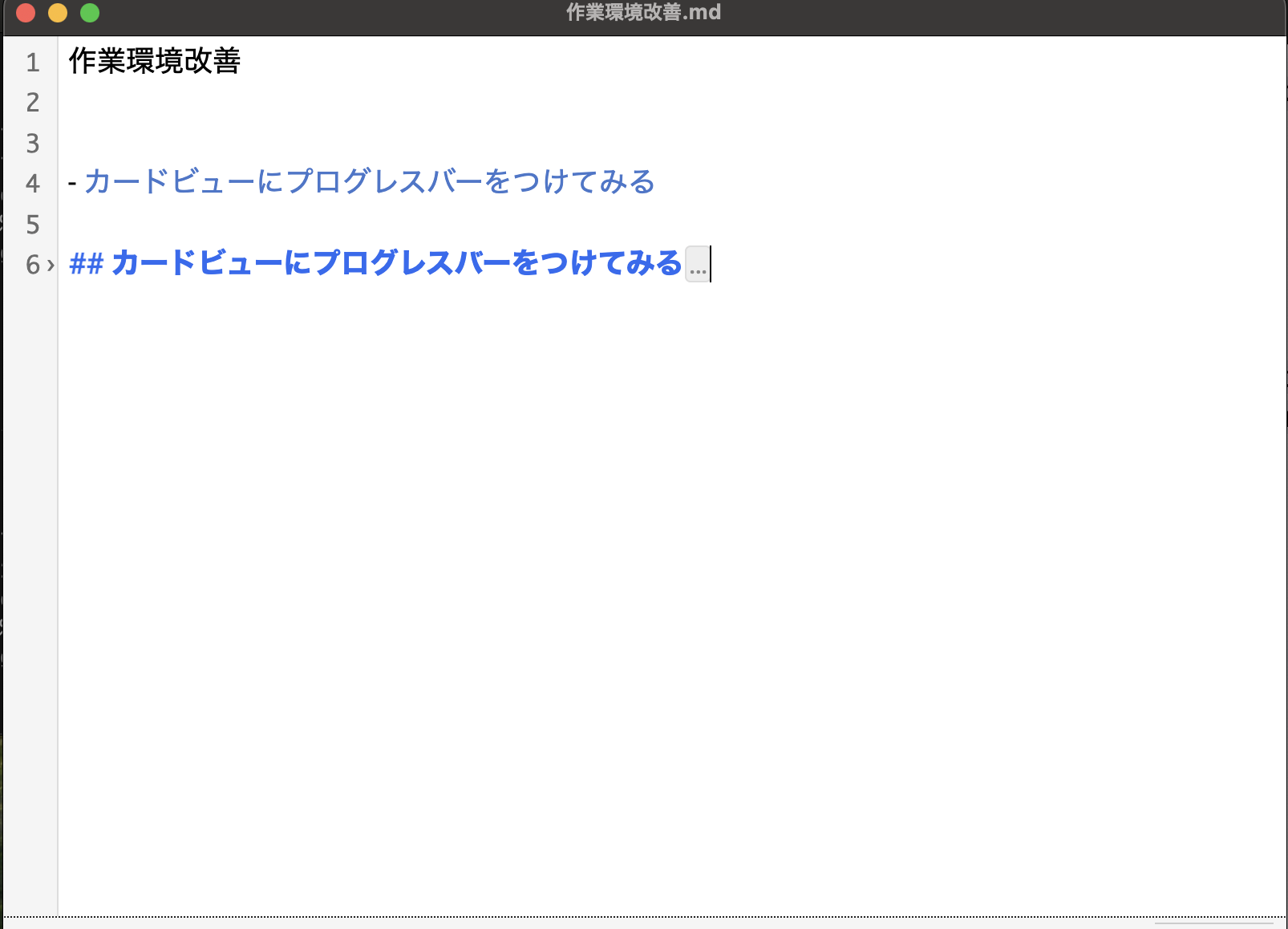

- カードビューにプログレスバーをつけてみる.md

- Obsidianで知的生産を始めるには、まず何が必要か.md

は、暫定的な置き場所という感じになっています。pin留めした感じ。

これを別の場所・別の形で扱えないか、というのが現状の課題です。

で、現状「カードビューにプログレスバーをつけてみる」は主要な課題ではなくて、そこから派生して、今こうして考えている「考え事をどう並べるか」につながっています。

たとえば、上記用なものをカードビューで並べたら面白いんじゃないか、という発想があり、まただったらさまざまなアイデアをカードで並べたら面白いんじゃないか、といった具合。

* * *

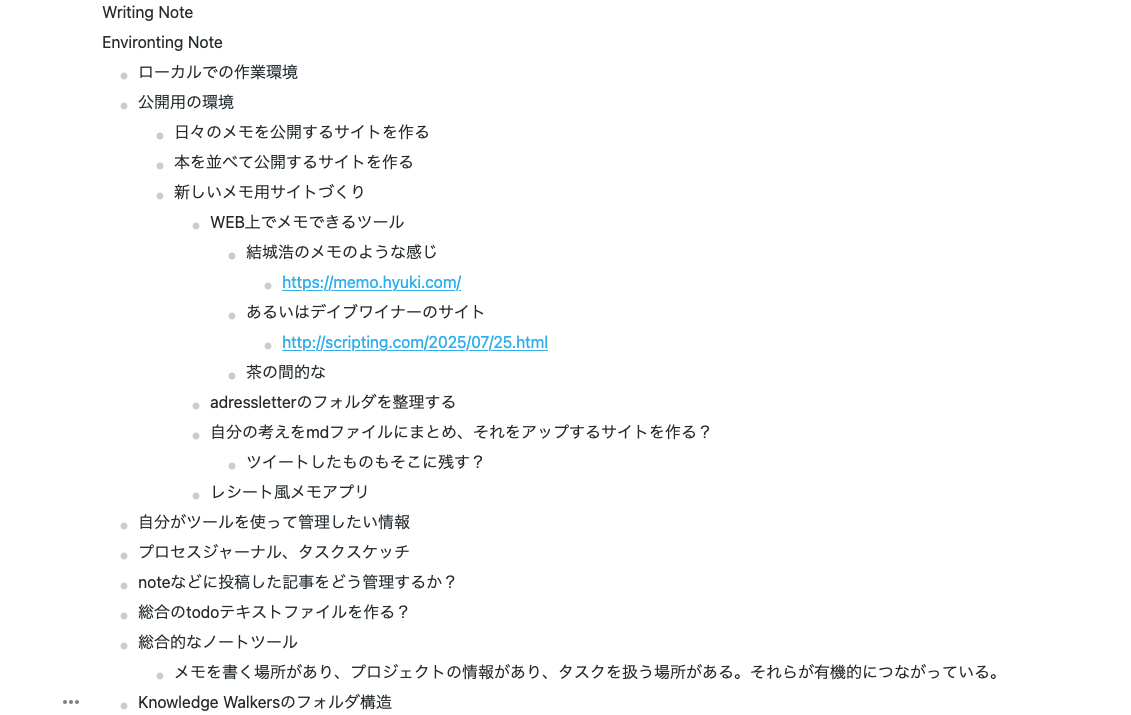

ひとまずWorkFlowyで考えます。

今考えているのは作業環境全般についてなので、Environting Note という項目を上位に作りました。

集めたメモを扱うのはよさそうですが、mdファイルのように文章的に考えていくことが促進されにくい感じはあります。階層構造が便利だよね、というのはあるにせよ。

* * *

ふむ。ちょっとわかりました。

私はアウトラインを立てて、そのアウトラインを文章化していくのはあまり好きではなく、むしろアウトラインを横目に、文章を書き下ろしていくのが好きです。

たぶん、これも同じですね。ある事柄に関するメモを集めてアウトラインぽくしたものを、そのまま文章として書き下ろしていくのがあまり好きではないのでしょう。だから、mdファイルで書くとのびのびと書ける。

で、あればどうするか?

アウトライン構造そのものがだめなわけでも、WorkFlowyがだめなわけでもなく、私の姿勢が問題ということです。

* * *

たとえば「作業環境改善ノート.md」なるものを作り、その中に書いていく方法があり、あるいはそれぞれの断片的なトピックでカードを作り、並べて行く方法があるでしょう。後者はCosenseのようなやり方です(Cosenseでやってもいい)。

あるいは、WorkFLowyでやる場合でも集めたメモをそのまま並べて終わりにするのではなく、それを見ながら新しい項目を立てる方法がありそうです。

* * *

テキストを主体で書いていくという方針を持つにして、それを一つのテキストファイル下において統合していくのか(org的運用)、個別に記録して、それを一覧的に扱えるのか、という方針がある。でもって後者はmdファイルとして別に存在し、それぞれを一覧するのか、JSONとして存在し、その中が個別に別れていくのか、という選択がある。

* * *

「原稿ファイルの一覧を作る」というのが現状の一つの課題であり、それについての考えをどこかに書いておく、とする。mdファイルであれば、このエディタが使えるし、書き心地もよい。

* * *

JSONでやるとしよう。

タイトルありかなしかは別にして、とりあえず本文を書く。で、そこにタグなりを与えておく。この場合は「作業環境改善」などになるか。作業環境改善で絞り込めば、関連する情報が一覧できる。

それで十分と言えば十分かもしれないが、作業環境改善においても、エディタなのかフォルダなのかといった分化された領域はありえる。そうなると、それでも絞り込みをかけたい気持ちが出てくる。

そうなると、今度は作業環境改善.jsonを作って、そこでタグを与えることになる。基本的に際限はない。そのような変換が簡単にできる装置があれば話はまた変わってくるだろうか。

それとも、「作業環境改善」で絞り込んだ後、「エディタ」でも絞り込めるという二重の体制を作ったほうがいいか。

type:note、adress;作業環境改善;tagエディタ

といった感じか。ふむ。これはこれで面白い探究課題だ。

* * *

mdファイルでやるとする。

notes/というフォルダを作る。そこに並べていく。デスクトップをそういう場所にしてもいい。

そこにあるファイルをcard型で一覧する。ファイルの一覧情報を持つJSONを作ってもいいし、結城先生のようにダイレクトにHTMLを作ってもいい(頻繁に更新しなくてもいいだろう)。

md形式なのでリンクで接続はできる。それで統合を作ることもできる。基本は個別のファイルがあるだけで十分。

あるいは、Textboxに保存してもいい。home.mdに絞り込み機能を入れたので、「作業環境改善」というtypeを与えればいい。実際これは、type:note、adress / target / subject が「作業環境改善」なわけだが。

Textboxはこのレイヤーが入り交じっているので管理が難しくなっている。

* * *

関連する異なる話題がある。それらの関係をどう扱うのか。関係性の問題。

それぞれをmdファイル、ないしはJSONの項目にすることで、どういう違いが現れるか。

最終的にコピペなどをすればいいので、どちらの形式で書いても大きな問題にはならない。

* * *

たとえば、今ここに書いているようなことも、一つのページとして保存しておいてもいい(もう少しまとめた方がいいけれども)。その場合でも、コピペすればいいわけで、そこまで深く考えなくてもいい。

ファイルが別れていても、プログラム上でつなげて表示させることもできる。

* * *

一つのファイルにまとめて書いていくことで、見出しによる階層構造と統合ができる。そのメリットをどう考えるか。

ひとまず、作業環境改善.mdというファイルを作ってみた。そこに本文をまるまるコピペした。こうすれば、他の項目を参照したり、書き換えたりできる。

コピペするのではなく、リンクにすることもできる。

リンクをクリックすれば個別の中身が開く。同じフォルダに属している必要はあるが、不可能ではない。

バックリンクを表示させる?

notes/というフォルダにこういうファイルをたくさん作っていく(それは結局Textboxなわけだけども)。

新エディタでもTextboxのファイルを開くことは普通にできるので、その運用ならばnotes/というフォルダを作るよりはTextboxに入れた方が速いかもしれない。あるいは、Textbox/listというフォルダではなく/notesというフォルダに入れるか。このフォルダ名にあたるのがtypeという概念かもしれない。

memo.jsonのようなものを作り、その中に書いていけば、あらゆる情報に対する操作はやりやすくなる。ただし、それを書くための場所が限られる。新エディタでは書けない。

いや、いまのところは書けない、か。実際は、あるファイルを読み込んで、その内容をエディタに表示しているわけで、仕組みを変えれば、JSONの一項目をエディタで「開き、編集 」すること自体はできる。

データベースを使っているのと同じだし、だったらデータベースを使ったほうがいいかもしれない。

* * *

少なくともデスクトップに「作業環境改善.md」のようなファイルをたくさん置いておきたくはない。デスクトップそのものは保存場所ではなくて、あくまでpinだ。現状のエディタの構成ならば同一階層か一つ下の階層のリンクならば拾えるので、上に位置するファイルと、pinするファイルだけデスクトップにおいておき、それ以外はnotesフォルダにおくというやり方はありえる。pinしたものをnotesフォルダに移動してもリンクは切れない。

* * *

継続的な思考を補佐するためのデジタルノーティングとはどのようなものか?

これが今考えている課題だろう。

* * *

先ほどの三つの要素を検討する。

type→そのファイルがどんな種類の情報媒体を担当しているのか、ということ。

Textboxでは、JSONのtypeは、line,card,note、の三つが準備されている。

mdファイルについてはフロントマターを自分で書くことになる。で、そこにtypeがあるだが、これがまざってしまっている。

type: book というものもあれば、 type: note というものもある。これは似ているようで異なる分類だ。

厳密にやるならば、type: note, subject: book、だろう。本についてのノート、という感じ。その省略として、type: book として運用してもいいが、その区別がない状態で今までtypeを定義してきた。

mdファイルになるものはすべてnoteだというならば、type:book でよい。一方で、リスト的なファイルを区別したいなら、type: list を許容せねばならず、そうなると type: book との整合性が失われる。というか、以降どういうtypeを作ればいいのかの理がうまく整わない。

で、さらにその内容がどんな傾向を持っているのかというのを表すのにtagという概念を使ってもいい。これは複数の設定が許容されて欲しいので、tagsということになる。

* * *

type: book について考える。

もしその情報が書誌情報しか書かれていないものであれば、type: book でもいいかもしれない。しかし、読書メモ・ノートが記されているならば、それはnoteでもある。ここの区別をどうするのかが今問題になっている。

「カードビューにプログレスバーをつけてみる.md」に以下のようなフロントマターを与えた。

type: note subject: 作業環境改善 tags:Textbox, BextEditor

このtypeは、たとえばdraftと区別するものだ。原稿ではなく、自分の考えを書き留めたもの、という意味。現状のTextboxはdraftを管理する装置ではないので、こういう区別の意義はあまり大きくない。

作業環境改善は、通常のファイル管理ならばフォルダに相当する。

情報の扱いを考えると、githubなどでのアーカイブも含めて、draftはTextbox外で管理した方がいいかもしれない。その場合でも、何かしらの一覧は役に立つだろう。

Textbox/listではなくTextbox/draftに保存し、似たビューで一覧できるようにする手はある。文字数やタグや所属するプロジェクトを表示させるようにしてもいい。

* * *

mdファイルにしておけば、それをhugoで処理してページ化もできるな。一応JSONであっても、それを解析してmdファイルに切り出したり、そもそもhugoではなくて、自分でJSONからページを生成するコードを書いてWebページ化することもできる。Drummerはどういう仕組みかはわからないけども、アウトラインデータからWebページを作っているのは間違いない。

* * *

とりあえず一覧に戻ろう。個々の独立して存在しているものを一覧して表示してみることの効果。リスト化とはまた別の、という点。

単一のファイルに書きまとめていくのも一覧的効果はあるに違いない。項目を開閉できるならば、一項目は一行だし、ということは10個以上は一画面に収まる。カードでもサイズが大きいと並ぶ項目数は同じくらいになると想定。

一覧はHTMLファイルを直接つくる形でもいいとする。ひとまずその方向でどうなるかをちょっと考える。結城先生のLogseq-indexは、Flexの横ではなく、縦に並べてあるな。そこもデザイン上の違いが生まれそう。

というか、ファイルを開いたhistoryがあるのだから、それを100件くらい保存できるようにして、カードビューにすればいいのでは?

* * *

自分でindexを作っていくのとは違うパターンが欲しい。自動的に自分が書いた・作ったファイルが一覧されるのがいい。その上でLogseqならばLogseqの構造があるという状態。

つまり、今やろうとしていることは、二つの動機が混じっている。

自分が書いたものを越境的に扱えるようにする。履歴という時間軸に沿って、個々の要素をカード的(規格化された表示)に並べることで、自分の関心の履歴を追いかけること。

個別に的に考えたものを、一つの主題のもとで並べ、何かしらの関連や意味付けを求めること。

前者ならばカードビューが、後者ならば一つのファイルにまとめるのがよいだろう。

13:00

ブックカタリスト:

読書メモのデジタル化を進めます。

* * *

ひとまずOKです。あとは補足していくだけ。

16:00

一日一英文:

She cherishes the precious memories of her childhood.

- cherish ……→……を大切にする

- precious→貴重な、大切な

- memory→思い出、記憶力

- childhood→子ども時代

集中的読書

GEBを読みます。

* * *

「カントールの本来の対角線論法」を読みました。

17:00

断片からの創造:

カードを移します。

* * *

英語読書:

Nexusを続けます。

* * *

1パラグラフだけ読みました。