の作業記録

月替わりな月曜日

- 作業記録の共有

- 月替わり作業

- メルマガ+ツイート

- メルマガ+ファイル準備

- 月ノートの検討

- 各種日課

- 一日一英文

- 集中的読書

- 英語読書

- 断片からの創造

- Textbox+week処理の変更

- TH+第五章のアウトライン検討

- INT+原稿を選ぶ

7:00

おはようございます。本日は月替わり作業をメインに進めていきます。

メルマガ:

publish:デジタルツールが見せる夢 / あたま庭のメンテナンス / WorkFlowyを日付統括装置にしない|倉下忠憲

まずはファイルの準備から。

* * *

ひとまずファイルはOKです。

8:00

月替わり作業:

では、月替わり作業を進めましょう。普通に雑多に進めてもいいですし、ここにチェックリストを貼り付けるやり方でもいいですし、以前どこかにつくったノートを使ってもいいです。

* * *

たとえば、どこかのデジタルノートに「2025年9月月替わり作業」という作業ノートを作る手はあるでしょう。プロジェクトノートよりも小規模な作業管理用ノート。

そうやって個別にまとめておけば、前回の作業がどうだったのかをすぐに振り返ることができます。

逆にいうと、わざわざ「プロジェクト化」するほどの対象ではないということでもあります。

* * *

- カレンダーをめくる

- 拠点ノートの更新

- KW+サポーターページの更新

- KW+一ヶ月のまとめページの送信

- Cosenseの「営みノート」ページの更新

- 医療費の入力(その月の関数を入力する)

- KDP売り上げ

- ブックカタリスト本の売り上げ入力

- クレジットカード(アプラス)確認

- 経費スプレッドシートにコピペする

- 入金確認

これくらいの内容でわざわざテキストファイルを作るのもどうかなという感じがしないではありませんが、さて、どうでしょうね。

* * *

Macを検索したところ、事務作業フォルダのnoteフォルダに8月の月替わり作業のノートがありました。ふむ。

せっかくなのでこの波に乗っておきましょうか。ファイルを作って、細かい内容はそこに書き込みます。

* * *

11:00

月ノートの検討:

Obsidianの作業記録利用はやめたので、そこに月ごとノートを作成することはなく、Cosenseでも日ごとノートの運用は休止中なので、月ごとノートを作成することはない、ということで、月情報を管理する場所がいまのところありません。

あり得る場所としては三つ。

- この作業記録が保存されているlogtextフォルダに作る

- Textbox内につくる

- Textboxのdiary.json内につくる

まず、logtextフォルダですが、8月のページはすでにありました。先月の私も同じことを考えていた模様。

ただし、その202508.mdは結局一度も開かなかった。なにせ探すまで存在していることをすっかり忘れていたのだから。

日付ノートの「上移動」で行けるはず。

いけた。が、その利用はほぼなかった。日から日にページを移動しているのだから当然と言えば当然。

右にスネークメモを表示させるならば、左に上位メモを表示させてもいい。「上への移動」ではなく、「上ファイルの表示」と捉える。

実際、上への移動はほとんどやっていない。だいたい横。

日付ノートを開くときに、年ノートを開いて月ノートを開いて、という手順を辿るならば月ノートにも意味があるが、まあ、そういうことにはならない。

とは言え、一ヶ月まったく開かなくても別によいと言えばよい。一ヶ月経った後で、その月がどうだったかを書く場所があればいい。つまり、月報のためだけの場所。

であれば、Textboxのdairy.jsonでも別に構わない。サジェストが鬱陶しくなるのでメインのmdファイルにはしない方がいいだろう。場合によっては、diary.jsonではなくhistory.jsonに並べてもいいけども。

* * *

dairy.jsonに保存するなら、todo-board.mdに表示される。

まあひとまずは両方で行きましょう。しょっちゅう更新することはないと思うので。

* * *

で、それとはまた別の話。

一ヶ月間のアクティビティを追いかける「Webページ」があってもいいのではないかという感触があります。たとえば、その月に気になった本や、新刊情報などをまとめておく場所。

思いついたことを書いていってもいいです。

そういう場所を作るとしたら、Knowledge WalkersとR-styleの選択がありますね。Cosenseでも手軽に作れますが、それは発想工房とは別ページにした方がよさそうです。あと、Cosenseではページレイアウトの柔軟性に限界があるので、個別のWebサイトの方が面白いかもしれません。

* * *

断片的なメモをCosenseではなく、そういうページで書いていくのはどうか。感想なども添えて。

更新のしやすさで言えば、Knowledge Walkersだろう。フォルダを作ってもいいが、どうするか。

ヘッダーを固定化するならば、専用のHTMLでもいい。ただ、R-styleは毎回アップしないといけない、GitHubで拾えるようにする?

* * *

ロリポップは、スタンダードにするとSSH接続ができるらしいので、そちらの方向で検討した方がいいかもしれない。できれば、一本に統合したいが、それはそれでリスクがありそう。

* * *

状況を整理すると、自分の環境で更新作業が楽なのはさくらのレンタルサーバーで、つまりはKnowledge Walkers。そちらのドメインであれば、makeコマンド一発でファイルの更新ができる。

しかし、そこは「自分のサイト」という感じではない。

いや、むしろサポータープランの特典にする?

う〜む。

R-styleというサイトの一機能としたい気持ちは大きいが、公開して面白い情報でもないかもしれないという思いはある。

ひとまず、Knowledge Walkersのサポータープランで運用して、感触を確かめましょう。新しいシステムを作るのはそれからでも十分です。

12:00

一日一英文:

All at once, the Buddhist priest burst into laughter, spoiling the solem atmosphere.

- all at once→突然、同時に

- Buddhist→仏教徒

- priest→司祭、聖職者、僧侶

- burst into ……→突然……の状態になる

- spoil (……)→(……)を台無しにする

- solem→真面目な

- atmosphere→雰囲気、大気

集中的読書:

GEBを読みます。

* * *

「書けるということと表せるということ」を読みました。

断片からの創造:

カードを移します。

* * *

英語読書:

Nexusを読みます。

* * *

情報とは、真実を表現するものではなく、異なる物事を結びつけ、形作るものである、という定義が確認されます。informするものではなく、in form するもの、という読み替えです。

Textbox:

週の始め(月曜日)に、今週の目標を3つプログラムから尋ねられます。で、それをdiary.jsonに保存できるかやってみましょう。

* * *

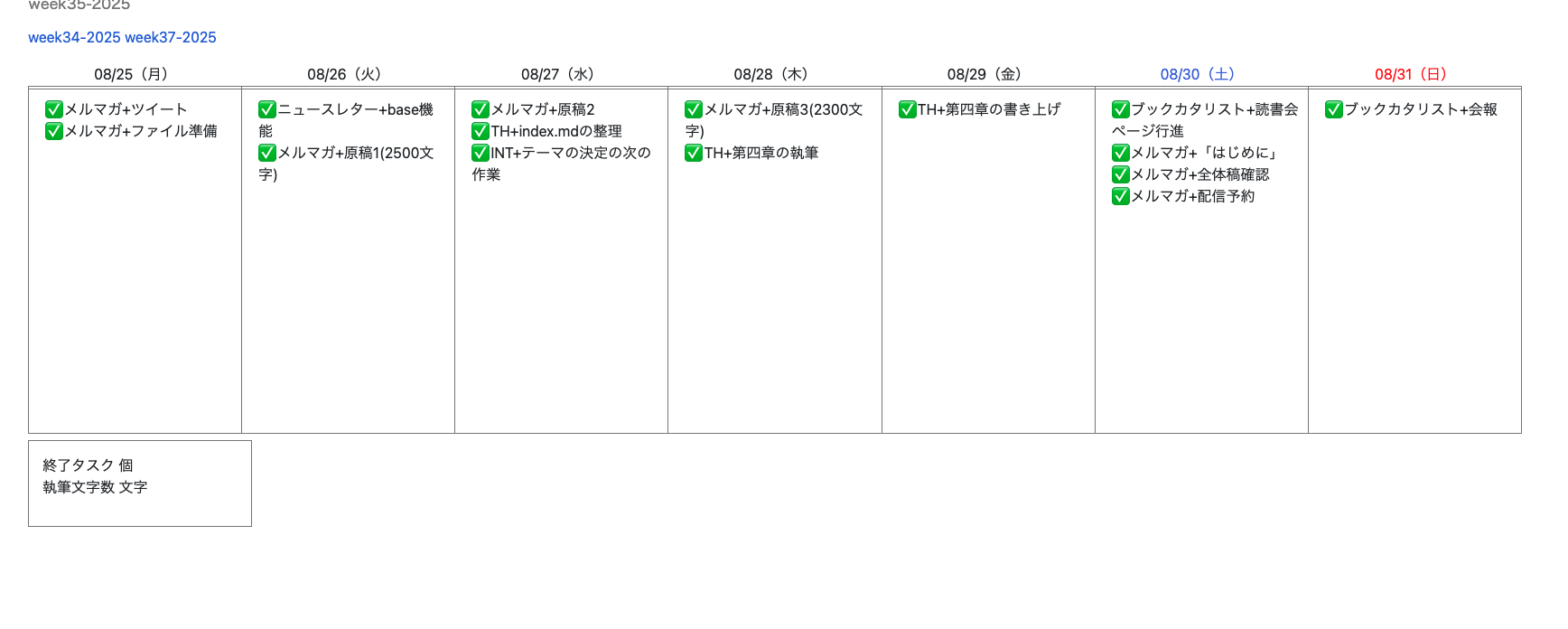

プログラムを覗いていたら、一週間のタスクの記録が自動的に生成されているページをみつけてしまいました。

さて、どうするか。

これはなかなか良いシステムです。昨日のタスクリストを処理するときに重要なタスクだけを抽出してここに追記していく仕組みなのでしょう。かなり込み入ったことをしています。

* * *

今、todo-boardの表示でやっているのは、実はこのビューを表示させるべきなのでしょう。ただし、それぞれのページのURLが変わってくるので、そこのアルゴリズは必要になりますが。

いや、違うな。今の仕組みだと、その週のノートはweek.mdという名前になっていて、一週間を切り替えるときにファイルをリネームしている。なかなか考えられている。

今やっている仕組みなら、JSONの項目のそれぞれの日にデータを書き込むわけですが、これはweek-35-2025.mdのような形で直接テキストファイルに追記しています。非常にアクロバティックなことをやっているはずですが、おかげで、どのエディタで開いてもmarkdonwがパースできるならば、こんな感じの表組みとして表示されます。

いっぽうで、jsonの場合は何かしらの表示装置を組まない限り、こうしたビューにはなりません。それをどう考えるか。

* * *

ひとまずこの形を崩さないままで、diary.jsonに移植することを考えてみよう。

まずは、週ノートへの追記をクリアする。

* * *

とりあえず、毎週の月曜日にプログラムに質問されたら、その結果をdiary2025.jsonに追記するようにしました。うまく動くかは来週の月曜日に確かめましょう。

で、もう一つ、昨日のタスクリストの処理のときに、week.mdではなく、diary2025.jsonのその日のページに書き込むようにします。

* * *

書けました。これも明日の朝にうまく動いているかどうかがわかります。場合によっては、タスクだけでなく一行日記とかもここに書き込めばいいかもしれませんね。descriptionとして。

14:00

BextEditor:

たとえば、アウトライナーのその日のメモ欄に「BextEditor+上移動などもヒストリに加える」があるとして、これをBextEditorという大項目に移動させたら、BextEditor+の部分は邪魔になります。情報が重複している。

WorkFlowyの標準的な機能では、move to は使えても、加工しつつmove toはできません。

でも、自分のエディタならできますね。

アウトライナーを別途作ってもいいのですが、それはそれとして、「BextEditor+上移動などもヒストリに加える」と書いてあるテキストを選択するか、その行でショートカットキーを実行したら、テキストの先頭部分から情報を読み取って、適切な移動先のファイルを見つけ出し、そこに追記するという動作は可能でしょう。その場合、先頭部分はまるっと削除できるはずです。

15:00

INT:

テーマを見据えながら、原稿を選んでいきましょう。

* * *

まずは、「似た内容」を集めることです。

* * *

ひとまず、5つの項目を立てました。このあと、どう進めて行くか。

それぞれの文章をもう一度読み返し、文章を整えながら、上位の見出しについて検討していく作業になるでしょう。つまり、読み返しの二週目です。

16:00

BextEditor:

いくつか機能の改修を。

* * *

機能を広げているので、どこかで整理統合が必要そうです。