の作業記録

原稿を書く木曜日

- 作業記録の共有

- TH+カードをざっと読んでみる

- TH+indexファイルの整理

- TH+第四章の文章を書く

- INT+原稿の構成について考える

- Rashita’s Archive

- 図書館にいく

- 更新作業

- note

- R-style

- 各種日課

- 一日一英文

- 集中的読書

- 英語読書

- 断片からの創造

9:00

おはようございます。本日も原稿作業です。メルマガはだいたい書けたので、それ以外の原稿を書きましょう。

TH:

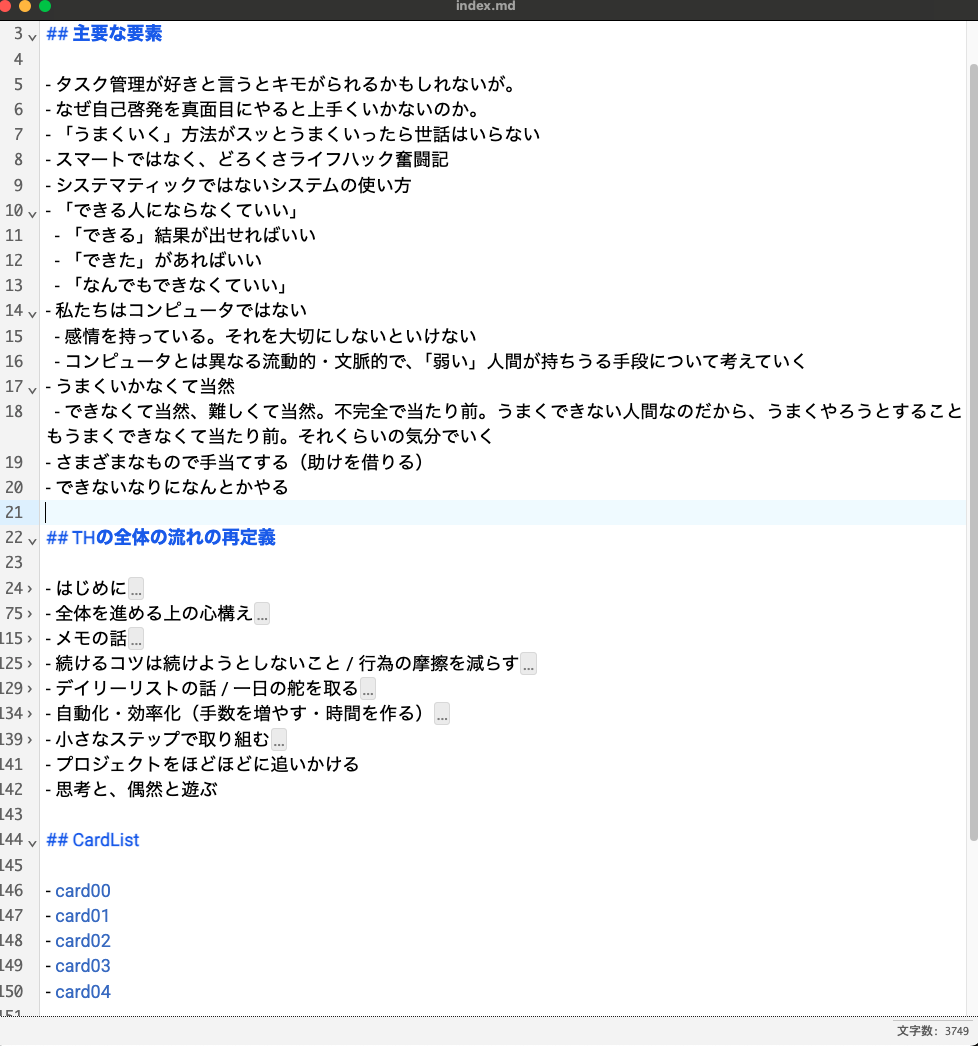

まずは肥大化しているindex.mdの整理から。

* * *

index.mdの内容を整理して、いままで作っていなかったchapter00から03までのmdファイルを作りました。

で、それぞれの章のスネークメモというのがあって、_chatper04.mdというようなネーミングなのですが、これとcard04.mdの内容を合わせたい気持ちがって、さてどうするかという感じ。

機能として統合するか、つまりスネークメモをカードのように使うか、それとも別ものとして扱うかという判断があって、前者の方が効率的ですが、章に収まらないものを書くための場所がなくなる問題がありますね。

むしろカードからスネークメモに転記する、という形がいいかもしれません。

* * *

単純に、chapter04.mdからcard04.mdにリンクを張ればいいのでした。で、実際に開いてみたら04ではなく07でした。

現状のリンクシステムでは、子フォルダの中身へのリンクはできても、兄弟フォルダへのリンクはできないので、cardフォルダに入っていたcardnn.mdファイルをすべてdraftsに移動しました。これでリンクを貼ることができます。

仮にナンバリングをしないで、「カードをくる」ことができるようにするには、どうする方法があるでしょうか。というのも、先ほどのようにcard04というだけではその中身がわからないので、リンクを貼るのに適切ではない可能性があります。

第四章用メモ.mdとかで? いや、それならばスネークメモでしょう。

むむむ。

cardというフォルダがあるとしたら、そのフォルダのファイル一覧を取得し、次の位置にあるもの、という選び方はできそうです。

あるいは同一のフォルダにあっても、フロントマターでプロパティを設定し、同一のプロパティを持つものの「次」というやり方もあります。

card+nnは汎用性の高い方法でありつつも、ファイル名で中身がわからないのはメモとしては力不足感もあります。

* * *

どこかで「定義」できれば話は簡単です。

たとえば、index.mdに「カードリスト」欄を作り、そこに並んでいる順番で「次」を決めるというならば完璧です。しかしそれは特定の使い方を要請するという点では好ましいとは思えません。

あと、フロントマターを使うならば、それを参照するためのJSONを作ったほうがよく、そうなると逸脱が増えてきます。まあ、ワークスペースを作るという方向に進んでもいいのですが。

* * *

兄弟フォルダにリンクを貼れるようにする?

でもって、cardは別フォルダに切り分けて、その中で「次」を決める? これならフロントマターの切り分けはいりません。

あるいは、同じフォルダに入れて、memo_ここにテキスト01.mdなどにする?いや、この場合、次に移動するファイルのアルゴリズムを書き換える必要が出てきますね。今は、正規表現で数字を抽出し、それに加算してファイル名を生成しているので、今のやり方ではうまくいかない。

むしろ、memo_でフォルダを検索して、ヒットしたもののリストを作り、そこでの次を探す、という形になるから、memo_01_ここにタイトル.mdという形になる。これならば検索とアルゴリズムだけで次のファイルを探せるようになる。

この問題については、しばらく寝かせておく。ひとまずは、同一フォルダに入れて、リンクする、でお茶を濁す。

リンクに方向性を持たせる? 現状のリンクは、同一フォルダをまず探し、次に子フォルダを探しているが、ここに親のフォルダを探すこと、親の子フォルダを探すこととやりはじめると、探索範囲が非常に広くなる。インデックスが欲しくなる。

いや、index.mdを「探索」してもいいか。

それはあとで考えるとして、たとえば[[:hoge]]のように書いたときに、兄弟ファイルを探せ、という指示にすることはできる。探索の方向を限定することで、処理はスムーズになる。アルゴリズムも肥大化しない。しかし、ファイルの場所が移動したときに一気に機能不全に陥る。いや、:がついているときは、兄弟ファイルを優先して探す、という形でもいい。自分がその場所に解っているから、そこから探してね、とマークするわけだ。で、そこで見つからないなら同様にすべてを1階層だけ探索する。

志向性リンク、とひとまずは名づけておく。あるいは限定リンク、でもいい。フォルダ名を使わないリンクの方式ならでは、という感じ。

で、先ほどの話。リンク先を探したとき、同一のフォルダにもなく、子のフォルダにもない場合に、一つ上のフォルダに登り、そこでindex.mdを探す。なければ終わり。もし存在するならば、index.mdを開いて、リンクと同じ文字列を探す。その見出しがフォルダ名になっているはずなので、そこをサーチする。ファイルがあれば開く、なければ終了。

ようするに、JSONの簡易版をindex.mdに作っておくということ。ただし、JSONであればフルパスを保存できるし、上のような操作はまったくしなくていいので、余計なことをしている感はある。単に直感的にわかりやすいだけ。

12:00

note:

記事を書きましょう。

* * *

13:00

図書館に行ってきました。

一日一英文:

Whenever you’re in trouble or feeling down, I’ll be there for you.

- trouble→たいへんな

- feel down→気分が落ち込んでいる

- be there (for A)→(Aの)そばにいる

集中的読書:

GEBを読みます。

* * *

「言語ブーの根源的ステップ」を読みました。

英語読書:

Nexusを続けます。

* * *

1パラグラフだけ読みました。

14:00

断片からの創造:

カードを移します。

* * *

『断片・差異・雑多 〜アイデアの生成文法〜』 - 断片からの創造

15:00

INT:

続きを読みます。

* * *

ひとまず、最後の原稿まで読みました。ひとまず原稿は1万字ほどあり、38項目あります。これをどうまとめるか。

細かいことは気にせずに、一定の期間で書いたものをパッケージして送る方法と、あるテーマごとにまとめる方法があります。テーマごとにまとめるならば、別の場所に書いた記事を入れ込むこともできるでしょう。

どちらの方がよいか。

16:00

Rach計画:

Rashita’s Archive計画、略してRach計画をスタートさせました。どうなるのかはわかりませんが、とりあえず、GitHubに倉下の原稿を集めていこうという計画です。

で、R-styleの原稿に関してはすでにGitHubにアップしてあるのですが、R-styleに限定せずに、すべてのメディアの記事をアップロードしていこうと考えています。

自分のローカルだと二重管理になってしまうのですが、byte数もそれほど大きいものではないので、当面は気にしません。

もしかしたら、このリポジトリにアップするものは、Github用のフォルダをメインにする可能性もありますが、しかし、ここのデータを使って、Hugoなどでサイト作りもしたいので、そうなるとフロントマターがちょっと違ってくる可能性があるので、そこは慎重な判断が必要そうです。

17:00

R-style:

記事を書きます。

* * *

publish:Webサイトへの3つのアプローチ | R-style